【非遗】飞刀花鼓与银花丝

飞刀花鼓是四川省地方曲艺剧种中的瑰宝。它以锣鼓伴奏演唱故事,并巧妙地融入抛刀掷棒等杂耍表演,形成于清咸丰年间。

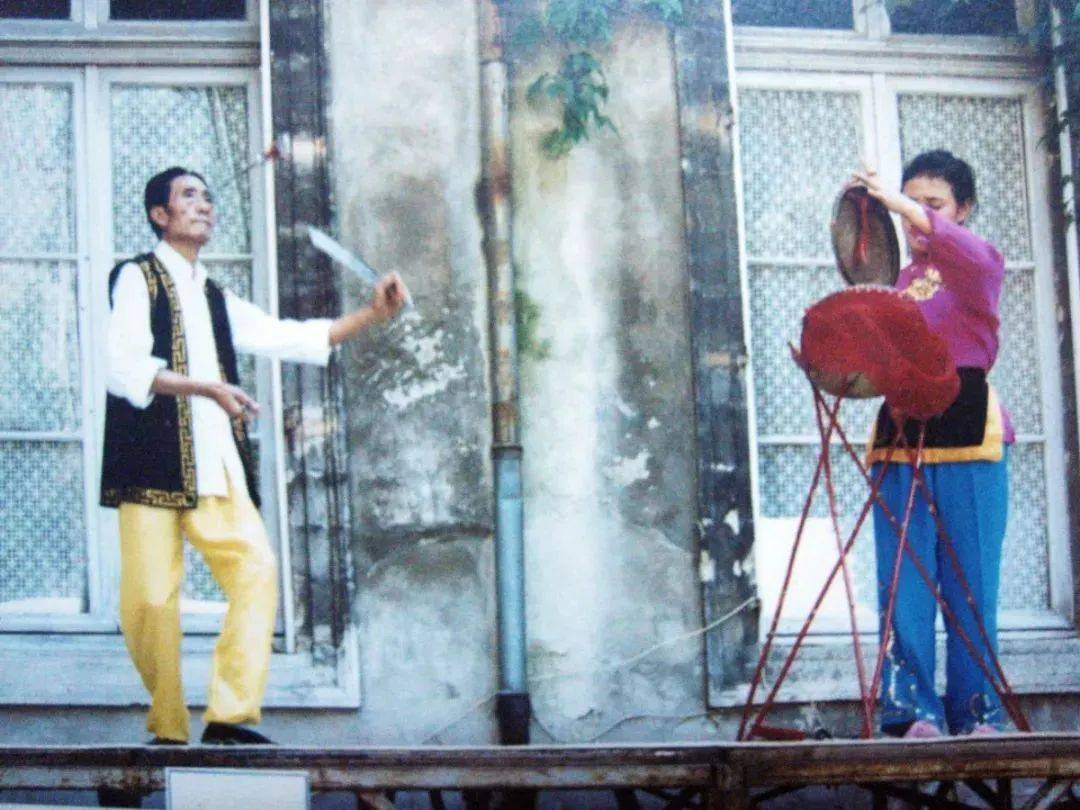

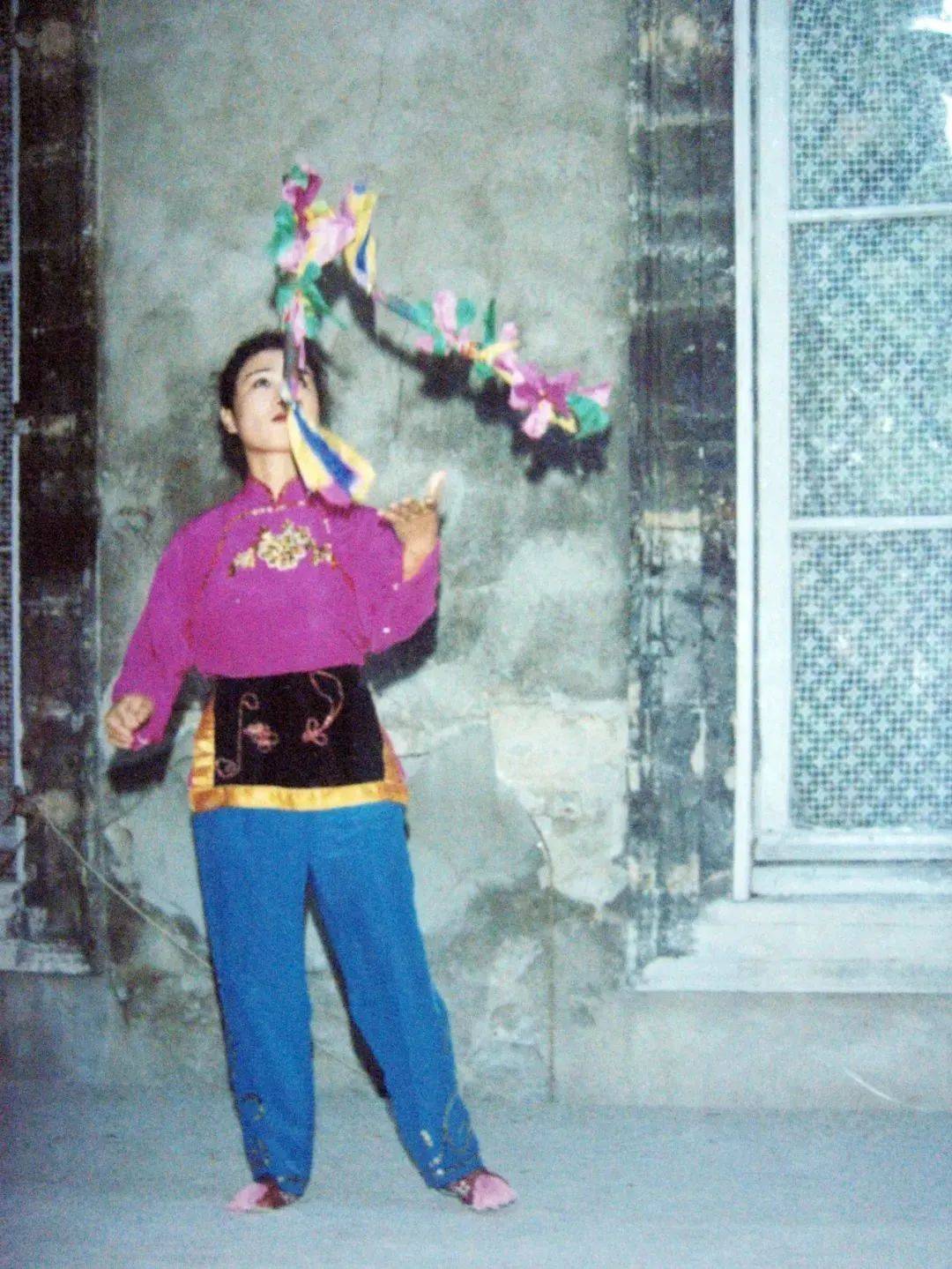

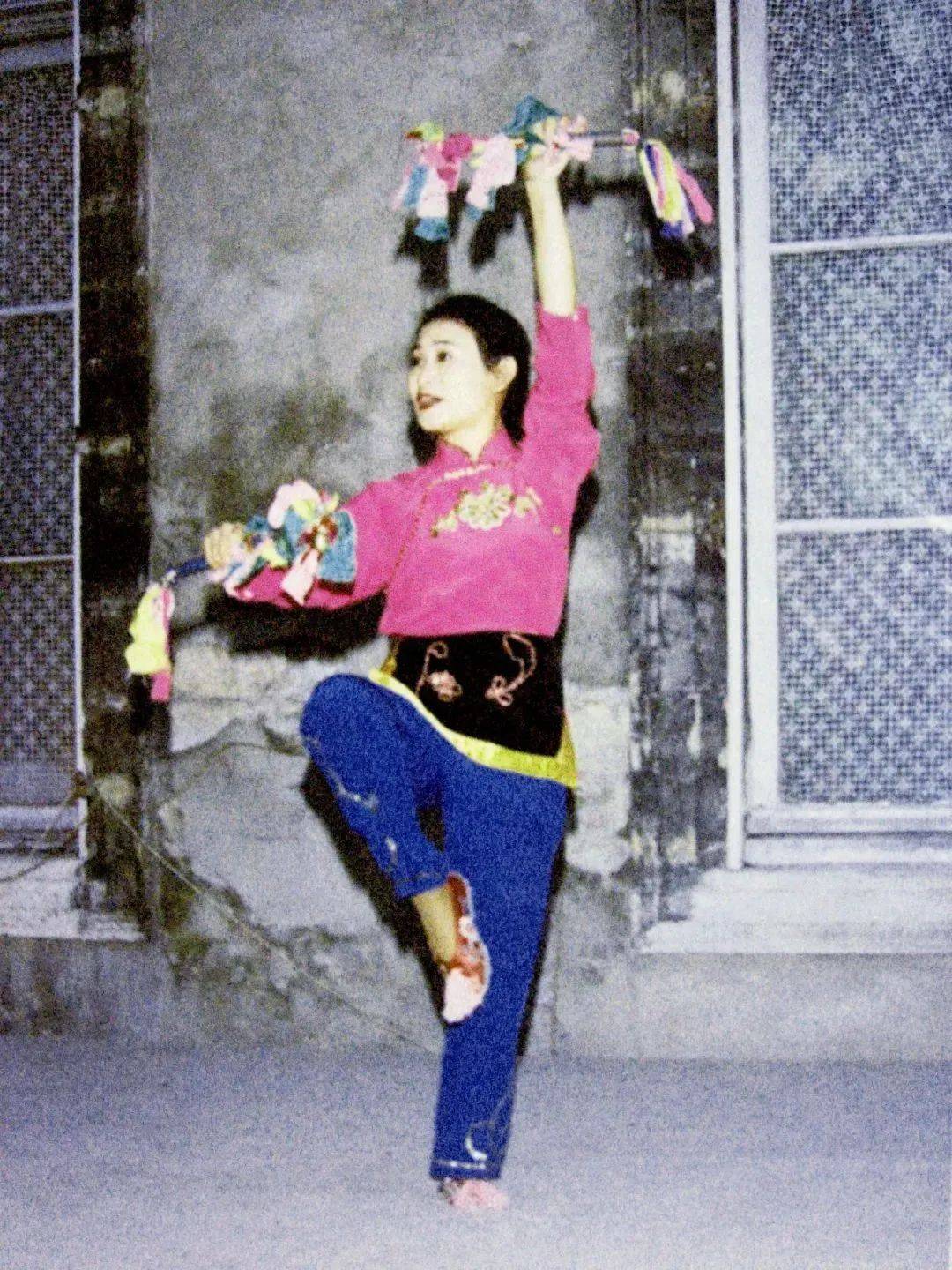

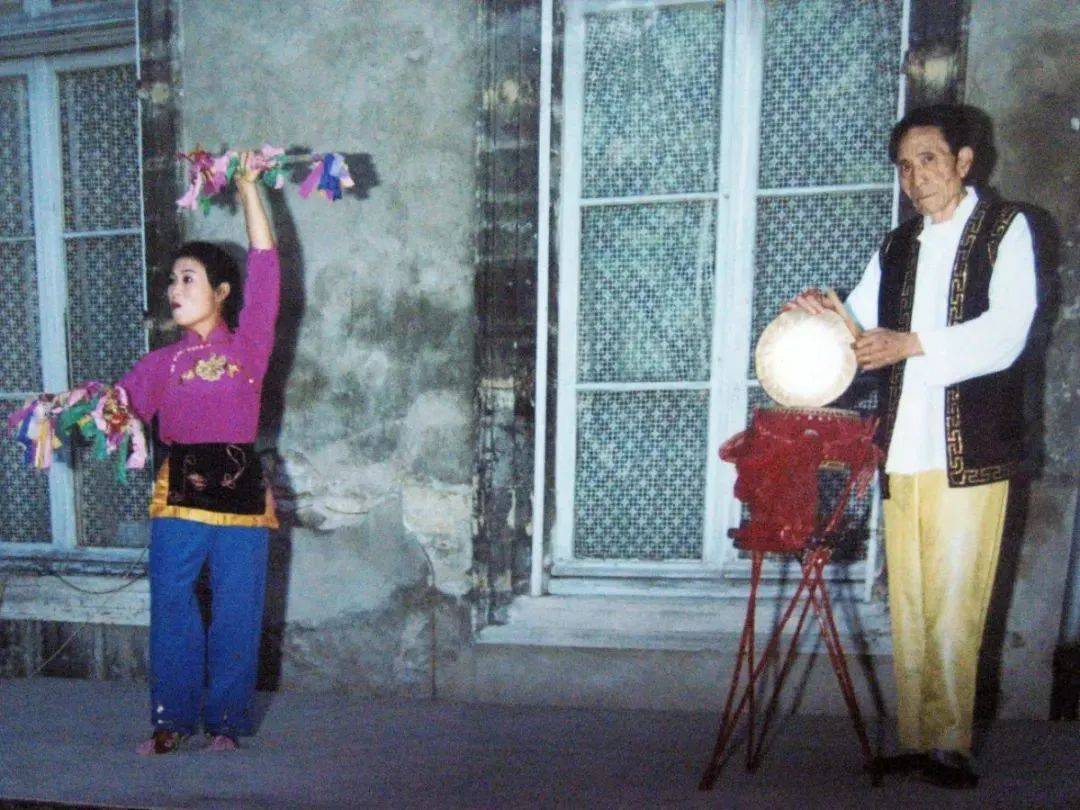

表演现场,犹如一场惊心动魄的视觉盛宴。几把飞刀、几根花棍、几把钢叉在艺人手中来回翻飞,霎时间,周遭一片刀光剑影。艺人手持木棒、火棒及特制的刀、叉等物,一面演唱着明快的四川小调,一面将手中的物件向空中抛掷。一般抛掷三件,空中两件,手中一件,如此循环往复,让人眼花缭乱。空中的飞刀如流星般闪烁,却始终不失误落地,这背后是艺人高超精湛的技艺在支撑。另一名艺人则作为表演者的得力助手,在一旁打锣鼓伴奏并伴唱,同时还碎步表演各种舞蹈。两人载歌载舞,默契配合,既有杂耍的惊险刺激,又有民间歌舞的喜庆热闹。这种独特的表演形式,雅俗共赏,历来受到城乡人民的广泛欢迎。

飞刀花鼓最早起源于四川中江县,早在北宋年间就已十分流行,并享誉全国各地。据司马光《涑水记文》和周密《癸辛杂识续集》记载,唐宋时期就有不少蜀人会一种叫“鼗鼓”的杂耍和曲艺,它是飞刀花鼓最原始的表现形式。北宋章献年间的刘皇后是四川人,就会耍一手熟练的鼗鼓。可见,最早的飞刀花鼓可能曲艺形式重于杂耍形式,且在当时宫廷和上层社会比较流行,是一种高雅活泼的艺术。

至清朝民国年间,飞刀花鼓开始在巴蜀大地广泛流行。许多民间艺人把它作为一种养家糊口的技艺进行演出和传播。由于它所需演员不多,道具也不复杂,对演出场地的要求也不高,因此在街头巷尾、庙会灯会和街市乡村都能见到它的影子。每当演出时,人们层层围观,不时爆发出惊叹声和热烈的掌声。尤其是耍飞刀的演员手执七、八把锋利的小刀接连不断地抛向空中时,人们更是激动得拍痛了巴掌。

飞刀花鼓的演唱曲目多为民间小调,诸如《山伯送行》《山伯访友》《孟姜女哭长城》等,都是老百姓耳熟能详的故事,且唱词通俗,曲调平实,受到老百姓的喜爱也在情理之中。而且,其唱词随时代变迁而不断创新,这反映了民间艺术生生不息的生命力。这门来自巴蜀大地的独特民间艺术,还受到国外观众的热捧。法国国际广播电视台墨西哥驻法国记者亨利克观看演出后,激动地称赞说:“你们的花鼓艺术就像一朵鲜花,永远开在法国人民的心里。”1998年,来自四川成都的飞刀花鼓还随中国民间艺术团远赴日本进行表演。这说明来自东方的传统民间艺术同样可以打动异国人民的心灵,世界上所有的艺术形式在本质上都是相通的。

然而,当今飞刀花鼓的现实生存状况并不乐观。以成都市青羊区飞刀花鼓世家陶明成老先生为例,在他去世以后,其孙刘陶成了这门技艺的唯一传人,每次演出,都特邀著名连箫表演艺术家牟庆云客串协助其表演,可见这门艺术面临后继乏人的困境。因此,对民间非物质文化遗产的保护和传承,已成为新时期文化工作的重点。

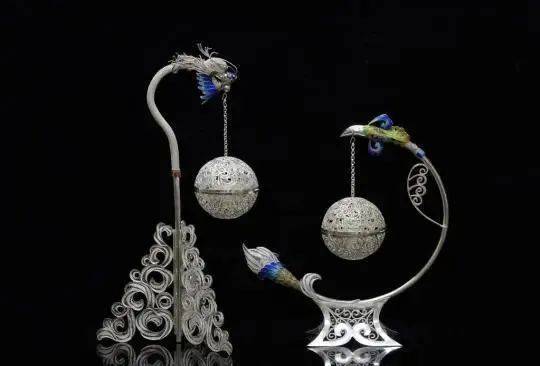

银花丝,作为成都金银器制作技艺中的瑰宝,犹如一颗璀璨的明珠,在青羊区非遗中散发着独特的光芒。它的历史源远流长,可追溯至春秋战国时期的“银错工艺”,后历经各朝各代的发展演变,逐渐形成了独具特色的银平填花丝技艺,简称银花丝。

成都银花丝技艺在明清时期最为繁荣,当时成都城东门昌福馆一条街上,各种银打造店铺和银楼鳞次栉比。这些银楼和作坊制作的各种首饰,都是将白银抽拉成细若毫发的丝,盘绕平填制成各种精致的小花盘、花瓶,金钻银绕,富丽典雅。或将银丝堆累做成梅、雀、石榴等动植物图案半浮雕,用以服饰,栩栩如生、楚楚动人。

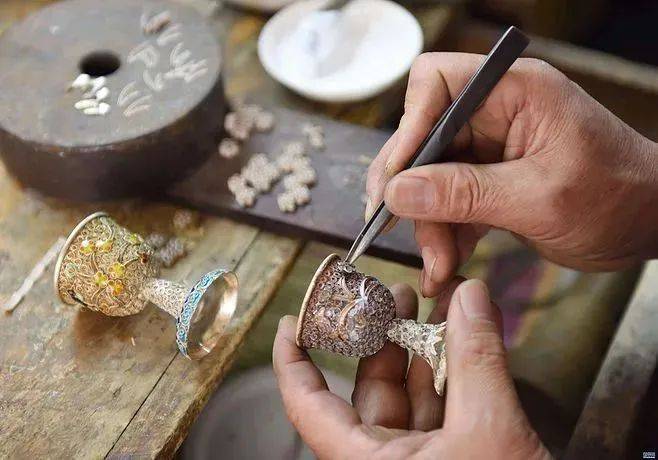

今天的成都银花丝制作技艺依然坚持一千多年的传统技艺,以高纯度的白银为原料。先将纯银通过30余道工序抽拉成不同粗细的白银丝,然后通过手工反复几次绞合,揉搓在一起,再将穿丝通过碾压、挫等工艺加工成各种不同的花丝,如麻花丝、桂花丝、光丝、垒丝等。

银平填花丝技艺在配丝上非常考究,丝的种类繁多,有“素丝”和“花丝”之分。“素丝”有圆丝、方丝、扁丝、三缕丝等,各自折光不同,用途有别。而“花丝”种类更加不胜枚举,有体态各异的麻花丝、桂花丝、水纹丝、罗纹丝;质感不同的夹丝、穿丝、果丝、槽丝;色泽各异的辫丝、拱丝、滚筒丝、罗纹丝等,不一而足。丝有长短之分、粗细之别,一丝之变,形态迥异。银丝纤细者如毫如发,方劲者如钩如戟。在光的作用下,各种银丝明暗层次对比鲜明,整体散发出月光般柔和之美,纯静、典雅、富丽。

成都银花丝的代表作有《龙架薰球》《凤架薰球》《莲顶花薰》《锦鸡芙蓉盘》及《国宝熊猫》等。近年来,一些巨幅作品,如直径达105厘米的银丝大挂盘、高约170厘米的《玉羽迎春》挂屏、金丝烧兰《大龙舟》等,都堪称银花丝技艺史上空前的作品。

成都银花丝制作技艺以白银为材料,综合运用花丝和錾刻、填丝、垒丝、穿丝、搓丝、焊接等技艺,按照设计要求精心制作出各种手工艺品,其成品具有较高的艺术和收藏价值。其制作工艺复杂精细,从设计、配丝、编制边框、图纹填充、焊接到成品,需要经过手工无胎成型、堆累、穿纽、打磨、抛光、镶嵌、洗色、防氧化处理等十几种技法,至少需要30道工序,需要剪刀、摄子、踏刀、钉锤、规尺、格丝板、小焊枪等各类工具。

2008年,成都银花丝制作技艺经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,项目编号Ⅷ-121。这一荣誉不仅是对银花丝技艺的高度认可,也为其传承和发展带来了新的机遇。

目前,成都金银制品有限公司是传承这项古老技艺的单位。公司有四川省工艺美术大师3人、省级非物质文化遗产代表性传承人1人,市级非物质文化遗产代表性传承人1人。在企业改制的同时,也有一些艺人走出公司,散落在民间,成为银花丝民间的传承人。像白德蓉,作为留在金银制品有限公司的一位银花丝技艺传承人,从1991年进入成都金银制品有限责任公司(原成都金银制品厂)起,在工艺美术行业工作已有多年。自从艺以来,一直在生产一线从事银花丝工艺品的生产制作,主要擅长金、银细工(摆件)、金银首饰制作技艺,生产制作了上千件精美的银花丝产品。还有国家非物质文化遗产(成都银花丝制作技艺)传承人道安,从事银花丝设计、创作多年,在继承传统银花丝技艺的基础上,经过多年的研究,结合现代装饰画的表现形式,创新出了银丝画,并于2001年荣获了国家专利。

飞刀花鼓与银花丝,作为青羊非遗的杰出代表,它们承载着历史的记忆,传承着先辈的智慧。在时代的浪潮中,它们面临着机遇与挑战。我们期待着更多人能够关注非遗、热爱非遗,让这些珍贵的文化遗产在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

四川省地方志工作办公室 主办 四川省情网网站标识码5100000032蜀ICP备17028734号-2

Email:1.地情文章:,2.《巴蜀史志》编辑部:,3.工作动态(新闻稿): 技术支持:动易软件